|

|

|

|

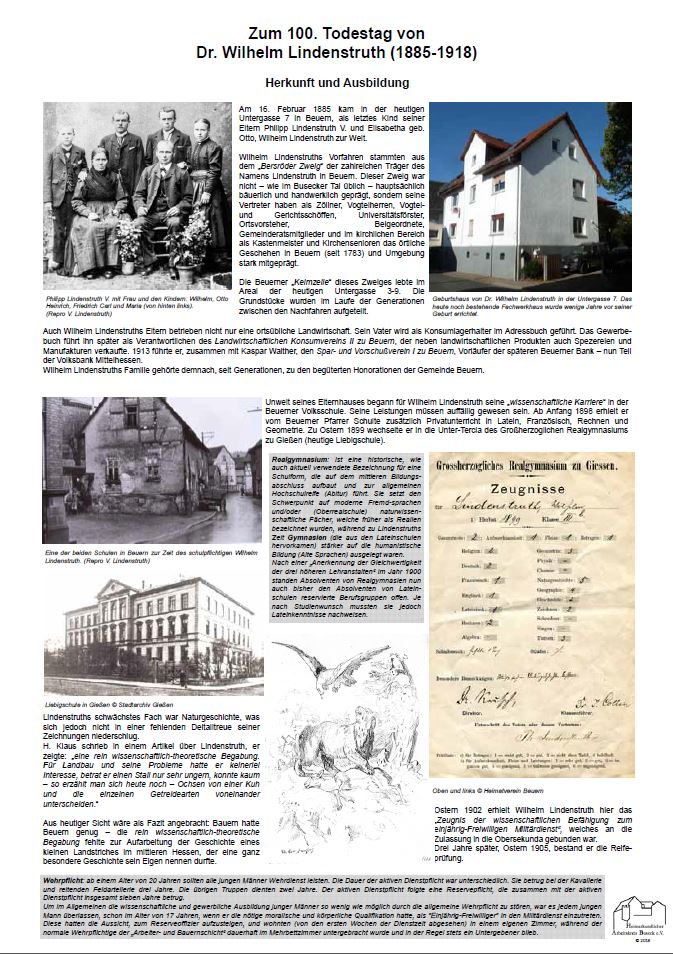

Dr. Wilhelm Lindenstruth (1885-1918) wurde 1885 in

Beuern als jüngstes Kind des Landwirts Philipp Lindenstruth V. und

seiner Ehefrau Elisabetha geb. Otto in der heutigen Untergasse 7

geboren.

Unweit seines Elternhauses begann für Wilhelm Lindenstruth seine

„wissenschaftliche Karriere“ in der Beuerner Volksschule. Seine

Leistungen müssen auffällig gewesen sein. Ab Anfang 1898 erhielt er vom

Beuerner Pfarrer Otto Schulte zusätzlich Privatunterricht in Latein,

Französisch, Rechnen und Geometrie. So vorbereitet konnte er zu Ostern

1899 in die Unter-Tercia des 'Großherzoglichen Realgymnasiums zu Gießen'

(heutige Liebigschule) wechseln.

Nach einem Studium der Geschichte, deutscher, englischer und Anfangs

auch französischer Sprachwissenschaft, sowie Philisophie und Pädagogik

in Marburg und Gießen promovierte er 1910 in Gießen und legte die

Prüfung für das höhere Lehramt in Geschichte, Deutsch und Englisch ab.

Nur wenige Jahre arbeitete er als Lehrer in Bad-Nauheim und

Idar-Oberstein bevor er 1918, gegen Ende des I. Weltkrieges in einer

Schlacht an der Westfront, tödlich verwundet wurde. |

|

|

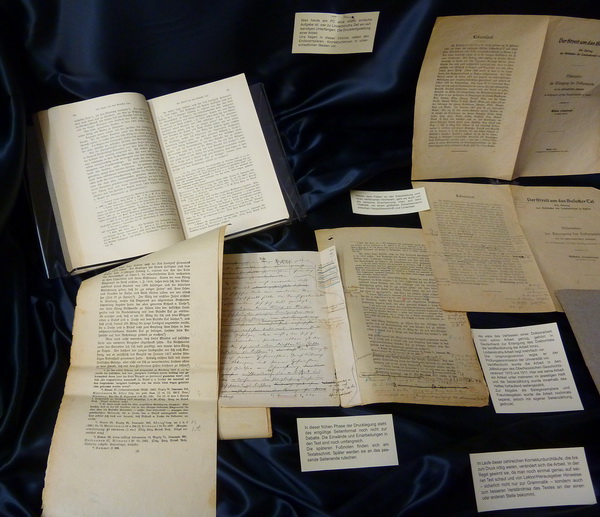

Neben sechs Ausstellungstafeln, die

durch das Leben und die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Wilhelm

Lindenstruth führen wurden einige Exponate gezeigt.

|

Das Ehepaar Lindenstruth mit ihren vier Kindern

Wilhelm, Otto Heinrich, Friedrich Carl und Maria (von hinten links).

Repro: Volker Lindenstruth |

|

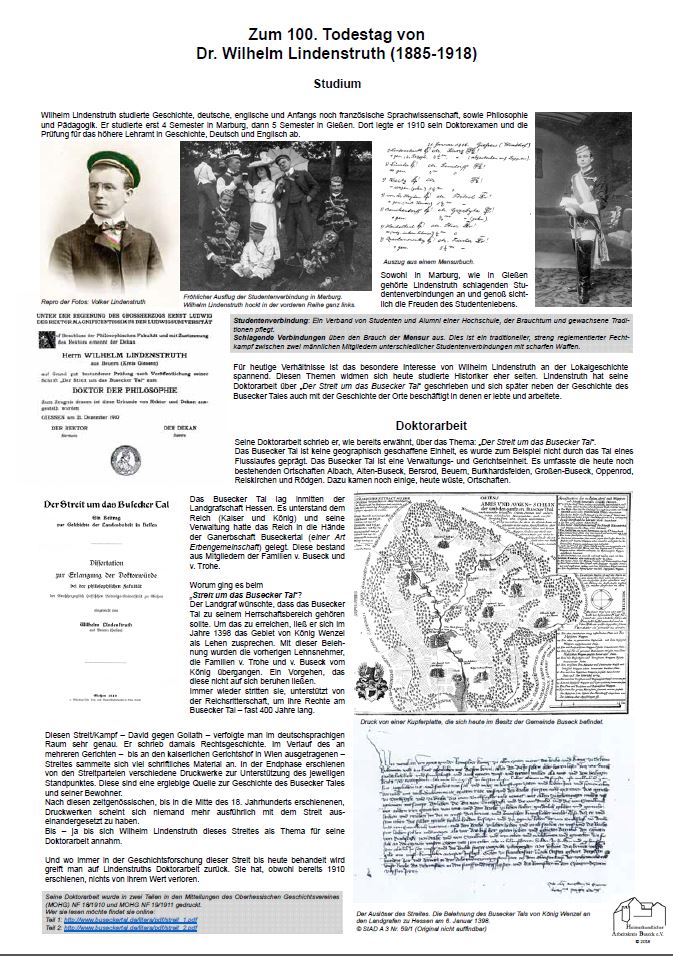

Der besondere Verdienst von Dr. Wilhelm Lindenstruth

liegt darin, dass er als Erster die Geschichte des Busecker Tales,

dieses kleinen Territoriums inmitten der Landgrafschaft Hessen,

wissenschaftlich aufzuarbeiten begann.

Seine Doktorarbeit zum "Streit um das Busecker Tal" erschien in zwei

Teilen in

den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereines, Neue Folge (=

MOHG NF) 18/1910

und

MOHG NF 19/1911

veröffentlicht. Sie finden

sie in einer moderneren Schriftform (nicht in der für viele bereits

nicht mehr lesbaren Frakturschrift) online:

Teil 1 -

Teil 2

Diese Arbeit hat für die Beschäftigung mit der Geschichte des Busecker

Tales bis heute nicht an Gültigkeit verloren. Wenn das Thema in moderner

Fachliteratur (meist nur am Rande) behandelt wird, so greift man auf

seine Arbeit als Quelle zurück. |

|

Neben seiner Doktorarbeit publizierte Lindenstruth eine

Anzahl kleinerer Aufsätze die sich

zumeist ebenfalls mit der Geschichte des Busecker Tales, seinen

Wüstungen oder Ortsnamensforschung beschäftigen. |

|

|

|

Auswahl der Exponate der Ausstellung: |

|

Vitrine 1:

Ein Zeugnis aus der Zeit auf dem 'Großherzoglichen Realgymnasiums zu

Gießen' zeigt seine Schwäche in Naturwissenschaftlen und Geographie, mit

Stärken in Sprachen und Geschichte - seinen späteren Studienfächern.

Seine fremdsprachlichen Stärken konnten in den damaligen Dorfschulen

weder erkannt noch gefördert werden. Dies geschah damals in den kleinen

Ortschaften durch Privatunterricht besonders begabter Schüler durch die

örtlichen Pfarrer. Erst dieser Privatunterricht ermöglichte diesen

Kindern den Wechsel auf weiterführende Schulen. Dieser Schulbesuch war

zur Zeit von Wilhelm Lindenstruth für die Schüler der Dörfer eine

Ausnahme. Die Lebensplanung der Kinder orientierte sich in der Regel an

den Beschäftigungen der Eltern. So wurden die Jungen Landwirte oder

Handwerker, während die Mädchen für den Haushalt und die Ehe erzogen und

ausgebildet wurden.

Wohl durch die Freundschaft zu den ehemaligen Beuerner Pfarrer und

Privatlehrer Otto Schulte, der 1906 nach Großen-Linden wechselte, lernte

Wilhelm Lindenstruth seine spätere Frau Milli Gutermuth kennen. Emilie

gen. Milli entstammte einer Fabrikantenfamilie in Großen-Linden mit der

Lindenstruth bereits Jahre vor der Eheschließung freundschaftlichen

Kontakt pflegte. Die Heirat der beiden 1913 fand als Doppelhochzeit mit

Millis älterer Schwester und deren Verlobten statt. Den beiden Paaren

war eine Hochzeitszeitung gewidmet.

Einige Bilder des Paares und Millis Eltern zeigen uns das junge Paar.

Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Nach Wilhelms Tod nahm Milli eine

entfernte Verwandte ihres Mannes, Margarethe Otto aus Beuern, an Kindes

statt an.

Neben der Sterbeanzeige findet sich in der Vitrine einer der zahlreichen

Nachrufe auf Dr. Wilhelm Lindenstruth.

Lindenstruths unermüdliche wissenschaftliche Beschäftigung mit der

Geschichte des Busecker Tales brachte ihn in Kontakt mit der damals noch

in Gießen lebenden Familie v. Buseck. Diese Familie gehörte ehemals zu

den Herrschern, der Obrigkeit im Busecker Tal. Ihr, inzwischen zum Teil

im Staatsarchiv Darmstadt befindliches Familienarchiv, war für seine

Arbeiten eine wichtige Quelle. Zwei Briefe in der Vitrine zeugen von dem

Kontakt. |

|

|

|

|

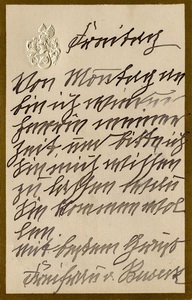

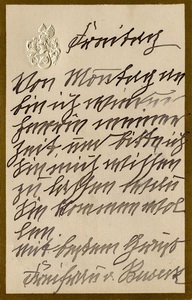

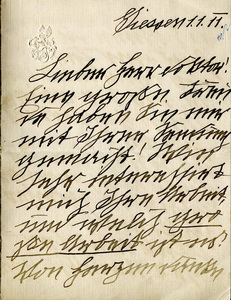

Karte vom 4. Dezember 1908:

„Freitag

Von Montag an bin ich wieder Herrin meiner Zeit und bitte ich Sie mich

wissen zu lassen wann Sie kommen wollen.

Mit bestem Gruß

Freifrau v. Buseck“

|

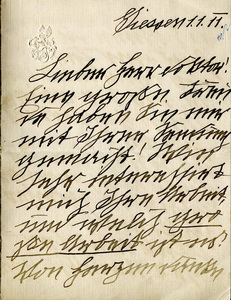

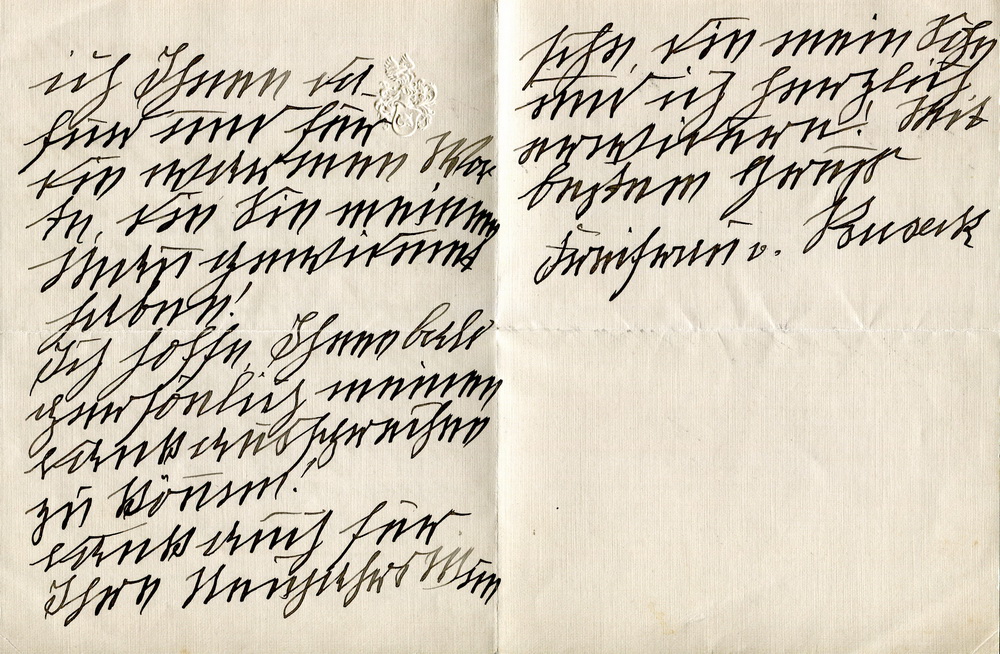

Brief vom 1. Januar 1911:

"Lieber Herr Doktor!

Eine große Freude haben Sie mir mit ihrer Sendung gemacht! Wie sehr

interressiert mich Ihre Arbeit, eine ehrlich große Arbeit ist es.

Von Herzen danke ich IHnen dafür und für die weiteren Werke die Sie

meinem Natu gewidmet haben!

Ich hoffe Ihnen bald persönlich meinen Dank aussprechen zu können. Dank

auch für Ihre Neujahrswünsche, die mein Sohn und ich herzlichst

erwidern!

Mit bestem Gruß

Freifrau v. Buseck" |

|

|

|

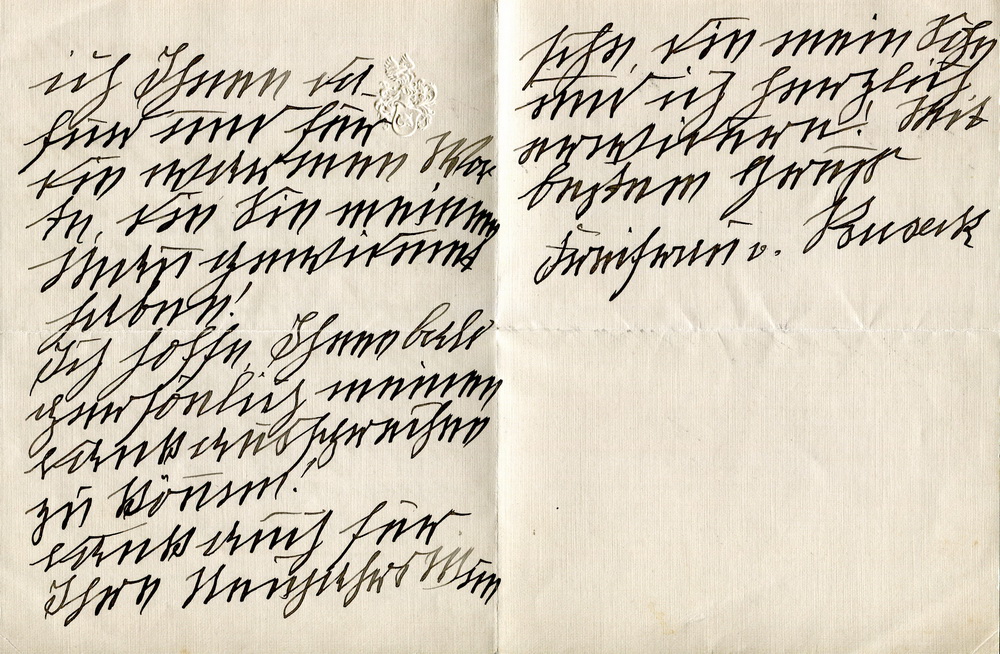

Ohne Vitrine,

werden die beiden Studentenmützen Lindenstruth und seine

Promotionsurkunde ausgestellt. Daneben eine Auswahl seiner

Schülerzeichnungen, die sein Talent in diesem Fach belegen.

Dazwischen erinnern die Artikel von Harald Klaus aus dem Jahr 2000 über

das Leben und Wirken von Wilhelm Lindenstruth daran, dass die hier

ausgestellten Exponate und zahlreiche Hinweise zu Lindenstruths Leben

aus seiner Sammlung stammen. |

|

|

|

|

|

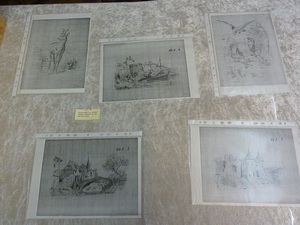

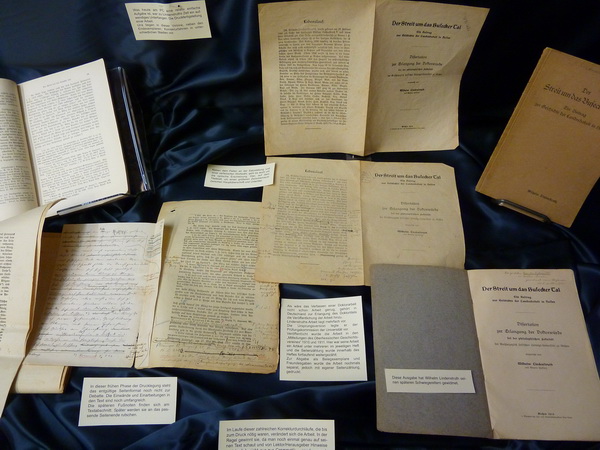

Vitrine 2:

Befasst sich mit dem Druck seiner Doktorarbeit.

Als wäre das Verfassen einer Doktorarbeit nicht schon Arbeit genug,

gehört in Deutschland zur Erlangung des Doktortitels die

Veröffentlichung der Arbeit hinzu.

Lindenstruths Arbeit liegt mehrfach vor. Die Ursprungsversion legte er

der Prüfungskommission der Universität vor.

Veröffentlicht wurde die Arbeit in den „Mitteilungen des Oberhessischen

Geschichtsvereines“ 1910 und 1911. Hier war seine Arbeit ein Artikel

unter mehreren im jeweiligen Heft und die Seitenzählung wurde innerhalb

des Heftes fortlaufend weitergezählt. Zur Abgabe als Belegexemplare und

Freundesgaben wurde die Arbeit nochmals separat, jedoch mit eigener

Seitenzählung, gedruckt.

Was heute am PC eine relativ einfache Aufgabe ist, war zu Lindenstruths

Zeit ein aufwendiges Unterfangen: Die Druckfertigstellung einer Arbeit.

Uns liegen in dieser Vitrine, neben den Endexemplaren, Korrekturfahnen

(von Nachfahren seiner Geschwister dankenswerterweise zur Verfügung

gestellt) in unterschiedlichen Stadien vor. Diese belegen die mühsame

Arbeit während des Herstellungsprozesses einer druckfertigen Arbeit.

In dieser frühen Phase der Drucklegung steht das entgültige Seitenformat

noch nicht zur Debatte. Die Einwände und Einarbeitungen in den Text sind

noch umfangreich. Die späteren Fußnoten finden sich am Textabschnitt.

Später werden sie an das passende Seitenende rutschen.

Neben dem Feilen an der Satzstellung und einer verfeinerten Wortwahl,

geht es auch um die optische Erscheinung. Hier, auf dem Titelblatt, um

einen größeren Zwischenraum zwischen Hauptüberschrift und Untertitel.

|

|

|

|

|

|

Zahlreiche Informationen finden sich auf den

anklickbaren

Ausstellungstafeln |

|

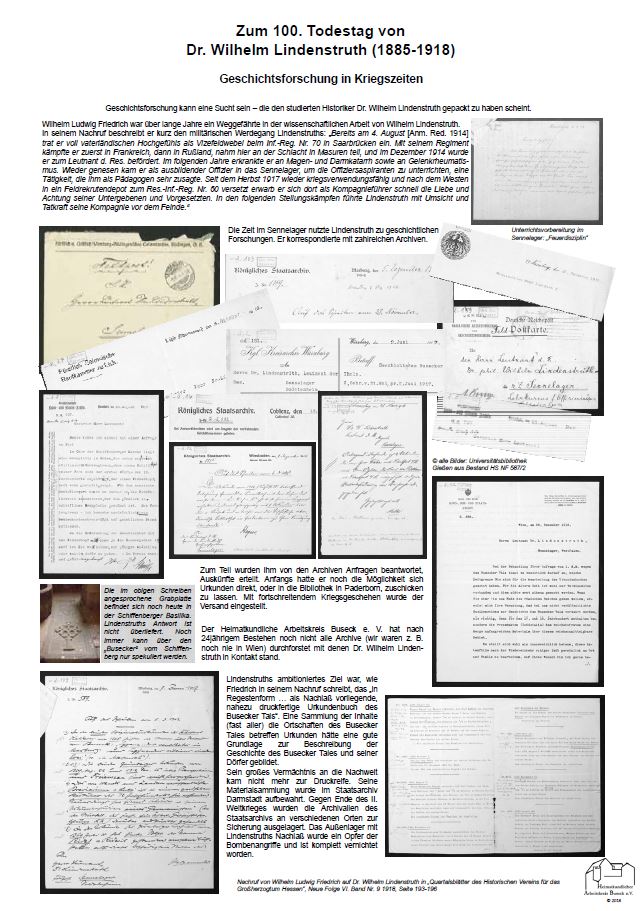

Tafel 1: Herkunft und Ausbildung |

Tafel 2: Studium |

Tafel 3: Geschichtsforschung in Kriegszeiten |

|

|

|

|

|

|

|

|

Tafel 4: Publikationen |

Tafel 5: Lindenstruth als Lehrer |

Tafel 6: Rekonstruktion seines vernichteten Nachlasses |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wir hoffen, Sie haben auf diese Weise einen guten Eindruck unserer

Ausstellung und zum Leben und Arbeiten von Dr. Wilhelm Lindenstruth

bekommen! |